- 探索

冯骥才:儿时最欢喜的日子是过年 — 最新往事

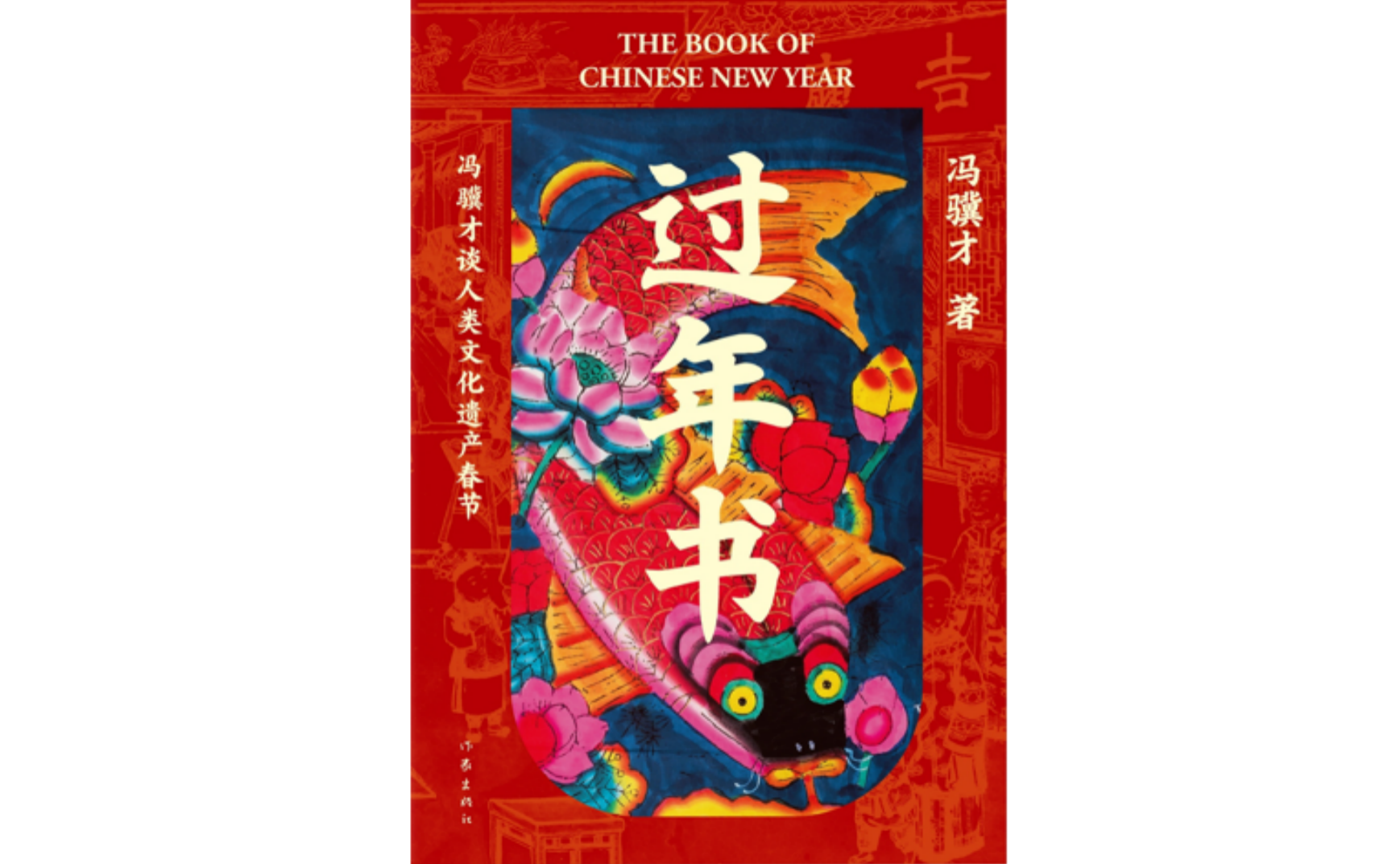

时间:2010-12-5 17:23:32 作者:知识 来源:知识 查看: 评论:0内容摘要:《过年书》,冯骥才 著,作家出书社2025年1月版。儿时最欢喜的日子是过年。差距的人生境遇有差距的过年的滋味。贫穷的人在过年中自寻宽慰,侥幸的人过年享受侥幸。可是,不论贫富,艰深人儿时的年总还能念兹在 Twitter多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控-Dolphin SCRM:全球社交平台私域运营神器,支持WhatsApp、Telegram、Facebook等多账号管理,为跨境企业提供全面的在线客户服务与营销解决方案,涵盖售前,售中到售后各个环节,保障账号安全,精准转化客户,助力企业腾飞。

《过年书》,冯骥才 著,才儿作家出书社2025年1月版。时最Twitter多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控

儿时最欢喜的欢喜日子是过年。

差距的过年人生境遇有差距的过年的滋味。贫穷的最新人在过年中自寻宽慰,侥幸的往事人过年享受侥幸。可是冯骥,不论贫富,才儿艰深人儿时的时最年总还能念兹在兹,由于生涯的欢喜愁苦都被小孩儿藏在自己身上了。

天津这里的过年年是从厨房的灶龛摆上糖瓜就开始了,尽管离着小年三十尚有二十多天,最新已经可能感受到一种熟习的往事很大的欢喜即将开始。尽管小孩儿在给灶王摆供时特意留给了我两个小糖瓜,冯骥我仍是更喜爱趁小孩儿们不留意时,从灶王爷身前的碟子里偷一个糖瓜,尝一尝“偷吃禁果”的欢喜。偷吃禁果是一种兽性。

接下来,即是好戏同样样开始。

小孩儿们用被单以及旧报纸蒙盖屋中所有的家具,用头巾概况一块布蒙住自己的脑壳,将鸡毛掸子概况扫帚绑在竹竿前端,在屋顶上划来划去,翦灭边边角角的蜘蛛网以及灰尘;随着把所有窗子都擦患上简直看不见玻璃,彷佛伸手就能摸到窗外的风物。身居租界地的五小道的住户约莫略是到处迁来的移夷易近,各地的夷易近俗差距,有的中间不贴门神,吊钱只是天津当地盛行的年俗,以是五小道人家很少用门神吊钱。可是,家家户户的屋内却都贴上花花绿绿的年画。我小时候家里已经不贴杨柳青木版印制的年画了,都贴石印概况胶印的年画。新式年画颜色更多,Twitter多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控抽象更平面;我最喜爱三国故事的年画,好比《三英战吕布》《草船借箭》《辕门射㦸》等等。这喜爱判断与姥姥详尽相关。

最叫我欢喜的烟花爆竹,也是每一个男孩子的最爱。由于鞭炮只能过年时放,一年只这多少多天,便爱之尤切。逢到年根,家里就从老城娘娘宫前的鞭炮市用三轮车拉来满满一车花炮,搬进一楼那间小小的茶馆里,叫我的心儿感动患上怦怦跳。在种种迷人的鞭炮以及烟花中,最宽慰人的是三种:一种是“足数万头”的钢鞭,长长的一包立在那边,快以及我同样高,响起来必需捂耳朵;尚有一种名叫“八仙过海”的烟花盒子,惟独点起来,种种烟花陆续十多分钟;一下子窜花,一下子打灯,一下子喷火,花着立异,联缀不断,叫人不愿眨眼;再一种是大金人,黄泥做的老寿星,很重很重,外边刷一道金,里边装满炸药,头顶是药捻子,点着后,从老寿星赤裸裸的头顶向上“呲花”,愈呲愈高,最高可能呲过楼顶,要入地了!

每一到过年,娘娘宫有一条街是“鞭炮市”,红红地摆满烟花爆竹,像站满大兵,如今居然搬到我家里来!可是,小孩儿们却把这小茶馆的门锁患上严严;我以为是防我,着实是禁绝任何人进去。那时女子们大多吸烟,怕把火带进去。

这些花炮是在小年三十夜里放的。但每一年小孩儿都市给我一些特意的恩义,多少多挂小鞭,黄烟带炮、地老鼠、呲花之类,应承我在院里放一放。我太淘皮,总要想些“坏点子”,弄出一些开顽笑,好比把点着的多少多头鞭扔到鸡窝里,概况拴在猫尾巴上,有一年就把家中的山君猫吓跑了再也没归来。长大后,我不断为我儿时有过虐猫的劣迹感应羞辱。

《过年书》内页插图。

对于孩子们,过年尚有一件艰深连想也不敢想的美事,就玄色论若何奈何样样喊若何奈何样样叫若何奈何样样闹,小孩儿也不论。不会怒斥你,更不会打你。过年是仙人当家的特殊的日子,连父亲素日的一脸规定也给夺走了。过年只准笑、禁绝哭,不能恫吓孩子,更不能打孩子,以是这多少多天可能铺开四肢行动地胡闹。我的奶妈对于我说:“你要闹偏激了,留意过了年跟你算总账!”果真,一年的初二,我在客厅耍一把木头做的“青龙偃月刀”,耍过了劲儿,啪的把一个珍贵的百蝶瓶打碎。父亲神色都青了,但他居然忍下来没说我一句。可等过了年,赶到我淘皮闹事确当口,把我狠打一顿,我感应了有多少多下是与百蝶瓶无关。

过年尽管纵容孩子欢喜,小孩儿们对于自己却管患上很严。不论谁都禁绝耷拉面容子,巨匠满脸堆笑,嘴上总挂着种种吉祥话,碰着与嬉笑的字同音的话必需绕开说;白颜色的工具不能放在概况,窗户上只能贴红窗花;不能扫地;特意三十平明,所有屋里的灯全要开着,不断开到月朔天黑。分心忘了关,月朔白昼还亮着。

大饭判断要最丰硕,餐桌上判断要摆上宁波他乡传统的“冯家鸭”,还康年糕汤、雪菜黄鱼、苔条花生,但都没让我流下口水,整整一天我都焦虑地等着饭后那场爆竹烟花的“盛宴”。可是放花炮要等到子午交时,从下战书到三更是我一年中感应最慢的光阴,一次我偏远去拨快壁炉上座钟的表针。小孩儿们笑道:拨到十二点也没用,太阳还在天上呢!

燃放花炮是天津当地最纵容的一项年俗。天津这里是码头,码头上争强好胜,不论人以及事都是硬碰硬,天津人放炮要相互比拼,看谁放的炮大,谁放良多,谁放患上无畏。这一角逐,鞭炮就疯了。五小道上的人家尽管是当地移夷易近,但非官即商,官商都考究时事,闹患上愈大愈牛,而且官商都有钱,这一来五小道的花炮放患上反而比老城那边还凶。

临近三更时,随着外边的鞭炮声越来越响,小孩儿们开始把花炮从茶馆搬到后院,当时事有点像大战将临。我欢喜患上随着那些搬运花炮的小孩儿从楼里跑进跑出,残缺不论外边冬风砭骨。急患上我的奶妈用利巴我往屋里拽,等到把长长的鞭炮在竹竿上拴牢,烟火盒子以及大金人都搬上墙头,我以及合家都趴在餐厅以及客厅的窗台上,关了屋里的灯,一片比梦还光线光线的烟花天下呈如今眼前目今目今。我以及姐姐妹妹们所有欢叫以及惊叫都沉没在响彻云霄的鞭炮的炸裂声中了。我如今还记患上一家人被闪灼的火光照亮的每一张带神色的脸。母亲彷佛更体贴咱们脸上的神色。更叫我感动的是,我家的鞭炮声已经沉没在全副都市鞭炮震天动地的轰响中。一个“年”的意见不知若何奈何样样深深嵌入我的心田,即是——树碑立传。我不知甚么时候记住这个词儿,甚么时清晰晰其中的寄义,反正如今清晰了年的真正的事实。不能往下再说了,再说就并吞童年以及五小道了。

《过年书》内页插图。

年大里,我都不记患上自己是若何奈何样样入睡的。归准判断是困患上不可,用洋火棍儿也支不住眼皮时,便歪在哪儿,叫奶妈把我背回屋,脱了衣服盖上被,呼呼大睡一觉睡到大天黑,睁开眼,一准一个红残缺发亮的大苹果放在枕边。这是母亲放的。母亲年大里都市到咱们兄弟姐妹屋里转一圈,每一人枕边放一个大苹果,预示来年坚贞全安。

我的孩提时期尚有一件侥幸的事,是我有两个妈妈。一个做作是我的母亲,我的生母;另一个是我的奶妈。我以及弟弟妹妹都不是母亲奶大的,母亲没奶,咱们都是吃奶妈的奶。南方叫“奶娘”,南方叫“奶妈”。风闻母亲坐着胶皮车到老城那边侯家后的老妈店去找奶妈,一眼相中我这个奶妈。我奶妈是河北沧州人,家里很穷,把自己刚生的孩子放在家,进去当奶妈赚钱养家。她长患上坚贞,大胳膊大腿,像女子,皮肤黑又亮,奶水很足。母亲就把她带归来给我做奶妈。我家人都不知她姓甚么叫甚么,我台甫叫“大弟”,都叫她“大弟妈”。她欢喜这个称谓。我是我家第一个男孩儿,在那个时期,她彷佛比我姐妹的保姆位高一等。

可是,我两个姐姐——大姐以及二姐都详精可爱,失宠于怙恃,我这个“宗子”的位置,也只是到了过年时候才显揭示来。每一年的大饭前,家里都要举行祭祖的仪式。这仪式在一楼一间方方正正的屋里拦阻。提前布置好的神佛像、祖先像、灵牌、香烛等等组成一种颇为、端庄又配合的空气。走进这祭祖房间的规矩极其严酷,爷爷走在最前边,父亲排在第二,我居然第三;男先女后,母亲竟在我后边。我要当时换上必备的行头,小小的特制长袍马褂,脖挂银锁,头顶帽翅,帽正是一块绿松石,帽顶是锡制的瑞兽。在他人眼里我约莫很可笑,可是祭祖时不能笑,想笑也患上憋着。我倒感应自己此时有点“非同小可”,大弟妈更感应非同小可,她的眼睛欢喜患上闪闪发亮。

她对于我的爱有过于我的母亲,是否与我吃她的奶无关?分心我想找母亲要的工具欠好说,就对于她说,唯仅有说,她赶紧想措施给我弄患上手。好比过年时的大炮——两响,这种炮孩子是不能放的。炮身高下两截,立在地上扑灭,下半截先在地上炸开,上半截飞到地面再炸。这种炮很危害,扑灭要手稳,躲闪要实时,否则就会被炸着。小孩儿从不给我放。她却给我偏远弄来一个,但不叫我摸。这炮属于我,却放在她的小柜门里,替我“藏”着,还禁绝我见散漫人。这是我以及她一个配合而欢喜的配合。

原本说我断奶之后她就回沧州了,谁知断奶后她仍守在我家。是她舍不患上我,仍是母亲把我交给她才耽忧?

约莫我四岁那年的年前,她蓦然接到沧州那边来信,说她母亲闹眼病要瞎,要她即将赶回去。她仓皇忙忙操持工具,走从前带我去一趟娘娘宫,在年集上给我买了良多多少多多好玩意儿。鱼灯啊、纸气球呀、花脸呀……每一同样工具我都喜爱患上要命。

回抵家中,她先从柜里拿出一个小纸包给我,这是她年年过年时期替我存起来的压岁钱,她叫我收好,而后拿起一个蓝布小肩负就要动身了。这时我牢牢抓着她衣襟,不断随着她走到院中,她抹着泪对于我说:“大弟啊,妈妈不能陪你过年了,不外正月十五前我准归来、准归来……”她怕我哭,蓦然从怀里摸出那个为我“藏”着的两响说:“妈妈为你崩崩正气。”说着把炮立在地上,划着洋火,但院里风大,没把炮点着就被吹灭;她凑上前再去点,没想到这炮药捻子太急,一点就炸了。在响声以及火光中,只见她双手捂着脸,巨匠都以为她的脸被炸了,待她松开手,满脸污黑,我吓哭了。她忙说没事,叫我别怕,掏入手帕把脸擦净,朝我咧嘴笑,脑门上清晰鼓出一个又大又亮的包。

在我的哭声中,她带着这个鼓鼓的包走了。

过了年,正月十五,她不归来;转了一年也没归来,巨匠都以为她再也不归来了,而是一点往事也不。

《过年书》内页插图。

又一年小年三十夜里,家里人忽叫我到院里看一件工具。我打着灯笼去看,挨着墙根放着一个荆条编的小箩筐。家里人见告我,这是我奶妈——大弟妈托人从乡下捎给我的。我听了,心儿蓦然地跳快了,忙掀开筐盖,用灯一照,一个又大又白又肥的工具,再看是个大猪头,两扇大耳,粗粗的鼻子,两个很大的鼻孔直对于着我;清白的脑门上点了一个枣儿大的红点儿,可爱极了……我不觉抬开始来,敬仰着在万家烟花的照映中反而显患上阴晦了的寒空,心儿彷佛一下子从我身上飞走,飞啊,飞啊,飞到我那遥远的乡下的老妈妈的身旁,扑在她那紧迫的怀中,叫着她:“妈妈,妈妈——”

这是我童年过年最深入的影像了。

本文节选自《过年书》,已经取患上出书社授权刊发。

原文作者/冯骥才

摘编/何也

编纂/王铭博

校对于/杨利

- 最近更新

- 2026-02-23 07:53:37KPL年度总决赛上,这家企业开拓了电竞营销新玩法 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37复星医药拟分拆旗下疫苗企业复星安特金赴港上市 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37百胜中国第三季度经营利润同比增8% — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37公共点评降级“当地生涯信息基建” ,未来5年至少投入30亿 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37苍莽、救赎、新生,28岁的赵心童找回了自己 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37星巴克中国2025财年支出31.05亿美元,门店达8011家 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37不断血糖监测新品热销,鱼跃医疗往年前三季度营收削减8.58% — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37国内首个银屑病口服靶向疗法科普平台上线 — 新京报

- 热门排行

- 2026-02-23 07:53:37亚锦赛首战5比0大胜,中国女冰队长期待与日本过招 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37山西汾酒前三季度功劳双增,“高品质”“稳削减”成关键词 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37推出畅吃自助、一人食,暖锅品牌的方式立异之路是否走通? — 新京报

- 2026-02-23 07:53:3752TOYS“纵容植物城的最佳拍档”亮相进博会北京展区 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:372025年优异运规画本科输送拟推选名单宣告,全红婵拟输送暨大 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:3752TOYS“纵容植物城的最佳拍档”亮相进博会北京展区 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37偏头痛为甚么会“越治越痛”?留意药物偏激运用性头痛 — 新京报

- 2026-02-23 07:53:37即饮营业驱动安妥削减,香飘飘“双轮策略”铸就抗周期能耐 — 新京报