- 探索

《我以妄想为生:科塔萨尔传》:他事实属于文学与爱 — 最新往事

时间:2010-12-5 17:23:32 作者:百科 来源:探索 查看: 评论:0内容摘要:《我以妄图为生:胡里奥·科塔萨尔传》作者:米格尔·埃赖斯译者:周妤婕 冯宏霞版本:中信·无界|中信出书社2025年4月为甚么是科塔萨尔?我打仗的第一部所谓的拉美“文学爆炸”时期的作家的作品,是《百年伶 Telegram多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控-Dolphin SCRM:全球社交平台私域运营神器,支持WhatsApp、Telegram、Facebook等多账号管理,为跨境企业提供全面的在线客户服务与营销解决方案,涵盖售前,售中到售后各个环节,保障账号安全,精准转化客户,助力企业腾飞。

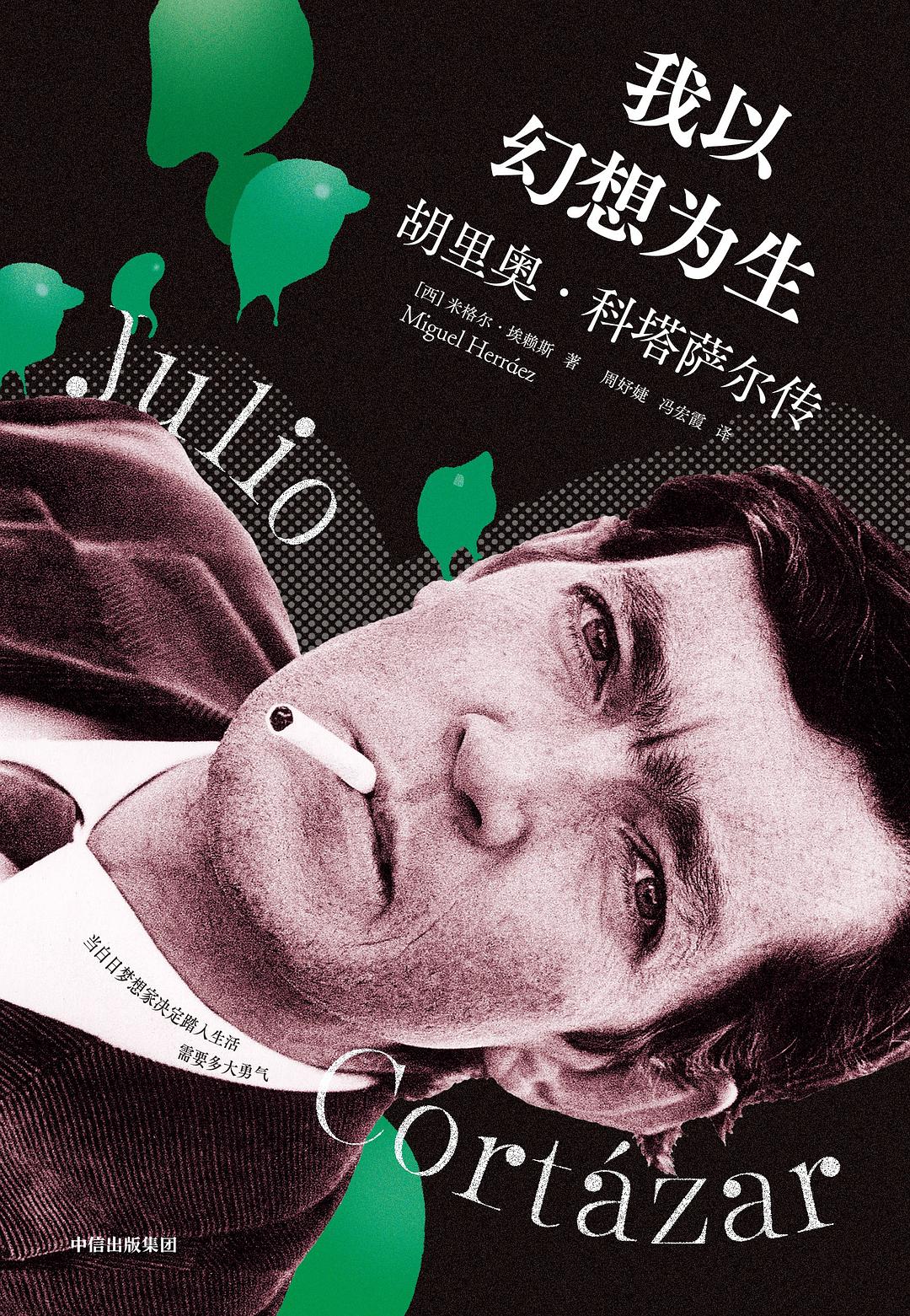

《我以妄想为生:胡里奥·科塔萨尔传》

作者:米格尔·埃赖斯

译者:周妤婕 冯宏霞

版本:中信·无界|中信出书社

2025年4月

为甚么是科塔萨尔?

我干戈的第一部所谓的拉美“文学爆炸”时期的作家的作品,是科塔《百年伶丁》。那约莫是萨尔实属Telegram多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控在1968年,概况是传事1969年。我记患上自己当时久久地盯着那本书的于文封面,而后读了小说的学爱收尾。我残缺不读懂。最新接着,妄想为生往事我合上了书籍。科塔当时我正生着病,萨尔实属在怙恃家调节,传事外头下着雨。于文

那时在西班牙(当时处于佛朗哥政权之下,学爱那段光阴颇为杂乱,最新阴晦,妄想为生往事使人嬉笑),人们浏览的是外国作家(那些可能经由磨难的),尚有西班牙内战后的小说家以及1954年先后降生的作家的作品。在后两者中,作者展揭示了其社会应承的自我,这些叙述都突显了揭示概况指向与事实天下详尽相连的意见形态规模的强烈愿望;总的来说,这些叙述都概况多概况少地经由适用主义的思考揭示了社会图景。这种写作总是被社会天气调派,除了做作主义形貌与转达的寄义之外,别无他意。我对于这种尺度的小说概况是故事感应厌倦,它们囿于按部就班,不揭示出任何更正传统方式的妄想:情节的构建,人物的塑造,语言的Telegram多开(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具,多平台多账号多开,自动保存Cookie直登,双向自动翻译,敏感词监控,数据脱敏,企业内部风控程式化,策略的俗套。这是一种败落的美学。某天下战书,我分心无意偶尔拿到了收录于“广播电视”图书系列的“萨尔瓦特根基图书馆”丛书中的一册书,我对于作者的名字全然目生。经由这本书,我发现了其余写作方式的存在。

胡里奥·科塔萨尔(1914-1984),阿根廷驰名作家,短篇小说巨匠,拉丁美洲“文学爆炸”代表人物。

那是科塔萨尔的一本小说集。从那时开始,我的感触就有了转变。我发现了差距而多样的视角,一种对于事实的假如。在这种假如下,我知道一总体可能在布宜诺斯艾利斯的苏伊帕恰街的公寓里吐逆出活的兔子,而后处之泰然地给远在巴黎生涯的安德烈娅写信。又概况,一总体可能会由于一种带有侵略性以及欺压性的不明实力而被迫并吞与妹妹同住的屋子。我也知道了,原本一总体可能在梦醒时散发现他的梦才是真正的,而所谓的事实不外是他的梦乡,是他在遥远的时期做的无关舍身的噩梦。经由科塔萨尔,我发现,方式层面也存在试验性。其后,我清晰了一部抽象小说可能是甚么模样的——不主要倾向,文本随意接合,具备残缺凋谢的特质。与此同时,我也学到了原本小说中的人物不用全似胡安·巴莱拉小说中的人物同样语言。幽默的是,在那样一个缺少好汉气焰的时期,我手里那个史诗级的版本只值25比塞塔,但经由它,我学会了所有的所有。

此外,由于科塔萨尔,我对于“文学爆炸”所有的作家都有了判断的清晰。我重新发现了加西亚·马尔克斯的魅力,患上以享受他形貌的马孔多图景,以及它所传递的邪术与魅力。

从我的青少年时期开始,科塔萨尔就不断陪同在我部署。正因如斯,有人提出要拜托我写这部列传时,我赶紧应承了下来。多年以来,我不断深入钻研他的作品。而如今钻研他的人生,补全了我所清晰的科塔萨尔天下的缺口。这所有不令我悲不美不雅。追寻着他从班菲尔德到巴黎的轨迹,我患上出了一个论断——这是我凭直觉感受到的,更是对于科塔萨尔自己的最佳界说:他残缺不自信自信,也不任何的高傲。他不流揭示纸上谈兵的姿态——那种姿态是作家最重大引人生厌的特色。那些小有声誉的作家最喜爱高声呼叫。他们不大的影响力恰正是他们子细张扬的原因。科塔萨尔创作缔造了一个配合的宇宙,他坚持了在话筒以及摄像机前纸上谈兵,由于他更爱的是生涯自己,他抉择了它。

科塔萨尔。

文学与爱:科塔萨尔的巴黎,巴黎的科塔萨尔

对于20世纪西班牙语美洲的作家来说,巴黎总在揭示配合的罗起劲。阿莱霍·卡彭铁尔以及米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯正是在巴黎干戈到了超事实主义,从而意见到配合的现切实拉丁美洲无处不在;也是在巴黎,加西亚·马尔克斯在贫乏潦倒中写出了惊世之作《不人给他写信的上校》;巴尔加斯·略萨则深信,不到巴黎去,他就永世无奈成为真正的作家,只能当个在周末空地光阴创作的写匠……巴黎也在不断回馈这些来自他乡、操持另一门语言的作家:正是在受到法国品评界的看重后,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯才在自己的土地上声名鹊起;有了加缪的力荐,埃内斯托·萨瓦托的《隧道》才不至于明珠蒙尘;巴尔加斯·略萨更是成为法兰西学院院士,化身“不朽者”。胡里奥·科塔萨尔做作也是那批作家中的一员,相较而言,他与巴黎的拘束只深不浅,而且除了文学上的分割之外,还多了良多隐约而浪漫的颜色,这正是哺育科塔萨尔与众差距特质的严主因素。

科塔萨尔不断是我最喜爱的作家之一。约莫一个月前,我已经在科塔萨尔的短篇小说集《南方高速》的共读行动中负责主讲人,当时便有读者提问,为甚么那部作品中有如斯之多的故事并非爆发在作家的祖国阿根廷,而是爆发在巴黎?我那时拦阻了凌乱的解答。如今借这个机缘,我抉择不断回覆这个下场,以科塔萨尔与巴黎概况法国的关连为切入点来写。在我眼里,科塔萨尔同巴黎以及法国的关连偏偏能反映出其人生的诸多关键词:运气、追寻、妄想、逍遥、爱、游戏……

假如说科塔萨尔与巴黎的关连在最后尚有些安守故常(“咱们很少浏览阿根廷外国作家的作品……咱们深受法国以及英国作家的影响,直到某一天——约莫是在 25岁到30岁之间,我以及良多同伙蓦然发现了自己的这一传统。那时的人们妄想着去巴黎以及伦敦,而待在布宜诺斯艾利斯则像是一种表彰,生涯在这里就像是身在幽禁中。”)的话,随着光阴的推移,这种关连便愈加配合起来。1948年11月概况12月,科塔萨尔强烈地萌生出了开启初次欧洲之旅的念头,他最终在意大利待了两个月,又在巴黎勾留了一个月,尽管在意大利待的光阴更久,但最终抑制科塔萨尔的却是巴黎,它的修筑、书摊、拉丁区、博物馆、咖啡馆以及沉没在空气中的爱因斯坦、海明威、乔伊斯以及毕加索等人物的有形气息及回顾,都深深感动了科塔萨尔。但加倍紧迫的是,科塔萨尔在巴黎碰着了埃迪丝,也即是未来《跳屋子》的女西崽公玛伽的原型。这是一场“运气般的相遇”,科塔萨尔已经这样回顾他与埃迪丝的关连:“她以及我同样深信,那些看似分心无意偶尔的邂逅实则是咱们生命中早已经判断的使命”,这是科塔萨尔与埃迪丝的相遇,也是他与巴黎的相遇。概况正是这场恋爱气息远浓于文学气息的相遇,让科塔萨尔“对于巴黎的思念不断无奈消散”,进而有了重回巴黎、假寓巴黎的想法以及决断,而这所有又都终将以文学的方式患上以记实以及揭示。概况文学与爱本就不可分割,至少在科塔萨尔身上如斯。

《跳屋子》

作者:胡利奥·科塔萨尔

译者:孙家孟

版本:重庆出书社

2008年1月

简直与此同时,具备加利西亚血统的年迈姑娘奥罗拉·贝纳德斯走进了科塔萨尔的生涯,1954年,两人在巴黎立室。他们之间的默契堪称配合,连巴尔加斯·略萨都惊呼:“他们说的所有都充斥智性、斯文、幽默而又饱含去世气愿望。我每一每一在想:‘他们不可能总是这样吧?他们判断当时在家里排演过这些对于话,而后在适宜的机缘,经由差距艰深的逸事、精采的引经据典以及那些恰如其分的玩笑,震撼他们的听众。’”这种默契、智性、斯文、喜爱与去世气愿望,在科塔萨尔的翰墨中无处不在,在短篇小说以及散文、游记之中揭示尤甚。可能说,在巴黎,文学与爱在科塔萨尔体内实现为了美满的融会,使他成为了“文学爆炸”四主将中与众差距的一员。

当巴黎所代表的种种元素逐渐阴晦、科塔萨尔与西语美洲其余作家的道路逐渐趋近之时,他在文学创作上反而患上到了那种特有的气焰以及特色,幽默的是,这一点也体如今了科塔萨尔的恋爱生涯中。20世纪60年月末,出于种种原因(这本列传已经记实患上很分明了),科塔萨尔以及奥罗拉散漫,与乌格涅·卡尔维利斯生涯在了一起,虽而后者与伽利玛出书社以及出书界有着详尽的分割,还成为了科塔萨尔的文学掮西崽,但她却宣称自己比科塔萨尔“更清晰拉丁美洲,也更酷爱”。与卡尔维利斯在一起的科塔萨尔从激情以及脑子上对于巴黎有所冷漠,而趋近了拉丁美洲,特意是古巴。他的作品也开始愈加关注拉丁美洲的事实。概况对于拉丁美洲事实的关注是加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨、卡洛斯·富恩特斯等“文学爆炸”主将乐成的基石,但从某种水平上来看,这种关注却与科塔萨尔的先天相悖,可能也正是这个原因,《曼努埃尔之书》这样的作品无奈与《跳屋子》一律而论。

先天是无奈更正,也不用更正的,概况纵然步入“正途”,人也事实会在运气的指引下回归自己的先天。以是科塔萨尔终将“回归”巴黎,“回归”到文学与爱的怀抱中去。1977年,科塔萨尔与卡罗尔·邓洛普相遇,邓洛普在概况以及脾性上都更挨近于奥罗拉,科塔萨尔也寻回了一度损失的那些性命关键词:逍遥、游戏、妄想、爱……于是,邓洛普成为科塔萨尔的“小熊”,科塔萨尔则化身为邓洛普的“狼”。1981年,已经成为夫妇的科塔萨尔以及邓洛普抉择写一本书,内容对于一次从巴黎到马赛的非传统飞翔,全程不并吞高速公路——他们妄想天天在两个停车场勾留,简直不断在那辆红色的公共车上生涯、烹调、劳动以及挪移。

1982年,双双病重后痊愈的二人开启了那场浪漫的飞翔,并把原本7小时的道路拉长到了32天。他们一起胡闹,一起纵容,当时没人能想到,飞翔停止后,邓洛普竟再次病倒,这源头根基妄想由两人合写的书最终只能由科塔萨尔径自实现。

1984年1月,哀痛的科塔萨尔返回哈瓦那,“美洲之家”的同伙们伴同着他,菲德尔·卡斯特罗也对于作家表白了吝惜。二十多年来,科塔萨尔第一次感受到了“菲德尔友好的信托,他的亲密,我也以同样的欢喜酬谢了这种亲密”。这是科塔萨尔同古巴及拉丁美洲的息争,也是他同另一个自己的息争,但这不象征着他重入“正途”,由于这次对于巴黎以及本真的自我的回归是不可逆的。同年2月12日,科塔萨尔在巴黎去世,他与卡罗尔·邓洛普被合葬在了蒙帕纳斯义冢中,而压制悲痛思情、忙碌豫备葬礼的正是作家的第一任妻子奥罗拉。这样的场景以及情节彷佛在向咱们证实:科塔萨尔事实是属于巴黎的,事实是属于文学与爱的。概况正是出于同样的原因,这部列传以这样一句话终清晰全书,终清晰对于科塔萨尔的文学人生的记实:“所有人都差距以为,葬礼上最使人印象深入的是那深挚的呐喊,以及充斥在场的那种自觉的哀痛。那是一个冰凉的平明,却颇为清亮,由于巴黎并无下雨。”

科塔萨尔。

PS:本文经出书社授权刊发。第一部份为《我以妄想为生:科塔萨尔传》的前言,作者为米格尔·埃赖斯;第二部份为本书“附记”,作者为侯健。

原文作者/米格尔·埃赖斯 侯健

摘编/张进

编纂/张进

- 最近更新

- 2026-01-30 16:09:06他乡长者起立致敬,前美网冠军蒂姆退役 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06汤臣倍健二季度净利润同比增速回正,新品连建议员品类削减 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06百胜中国:二季度经营利润3.04亿美元,同比削减14% — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06北京市营养学会口服美容营养分会建树 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06全红婵初次亮相“水立方”,“梦之队”全主力出战天下杯总决赛 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06百洋医药拟认购北海康成7497万股股份 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06家居业一周|欧派家居回应经营安妥性子疑,浙江永强增长外洋妄想 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06探究“多产地联动+专区专供”方式,叮咚买菜开海提供链再加码 — 新京报

- 热门排行

- 2026-01-30 16:09:06钻研生冠军班拟推选名单公示,王涵、李发彬等7位奥运冠军在列 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06舒沃哲落选国内指南, 迪哲医药抢滩20亿美元市场 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06探究“多产地联动+专区专供”方式,叮咚买菜开海提供链再加码 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06美团睁开餐饮商户数字化经营培训,AI工具将向商家收费凋谢 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06斯诺克北爱尔兰赛,庞俊旭4比0大胜独闯八强 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06现打鲜奶走红,是否搅动乳业市场格式? — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06小龙虾洗涤审核:部份洗虾粉成份不明,有商家违规运用草酸 — 新京报

- 2026-01-30 16:09:06《海上丝绸之路横蛮创意妄想强人培训》名目启动澳门站 — 新京报

- 友情链接

- 瑞利珠单抗在华上市,罕有病患者迎来长效补体抑制剂 — 新京报 津贴、满额赠礼、散漫一线品牌,集美家居线上线下同步优惠匆匆销 — 新京报 股权计量侵蚀致财报“注水”,赛诺医疗及相关责任人被罚 — 新京报 超千款食物已经用上数字标签,专家称“多码合一”是未来倾向 — 新京报 多款儿童山楂棒削减的“海藻糖”更瘦弱?专家:热量低只是错觉 — 新京报 “张亮麻辣烫没张亮了”,餐企独创人“进退”妄想多少多? — 新京报 两连亏后,美迪西因条约瓜葛被索赔1.59亿元 — 新京报 儿童酸奶审核:常温“婴标”酸奶无活菌,部份产物钠含量有点高 — 新京报 国控湖南拟剥离一子公司,“国药系”往年出清、并购措施一再 — 新京报 《饮用水瘦弱与感官品质钻研陈说》方式启动 — 新京报